○千曲坂城消防組合集団災害事故救急活動実施計画

令和7年3月26日

訓令第1号

(目的)

第1 この計画は、千曲坂城消防組合救急業務等に関する規程(昭和51年3月1日訓令第1号)第9条に基づき、集団災害事故発生時における消防部隊が行う活動等の具体的基準を定め、効率的な部隊運用を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2 この計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集団災害事故とは、局地的かつ短時間に多数の傷病者が発生し、通常の出動では対応できないものをいう。

(2) トリアージとは、傷病者の緊急度や重症度に応じて適切な処置や搬送を行うために傷病者の治療優先順位を決定することをいう。

(3) DMATとは、災害派遣医療チームのことをいう。

(4) 現場指揮隊長とは、現場指揮本部において統括する指揮者をいう。

(5) 最先着隊とは、最も先に現場到着した隊をいう。

(6) 最先着救急隊とは、最も先に現場到着した救急隊をいう。

(7) 先着救急隊とは、二番目に現場到着した救急隊をいう。

(8) 後続救急隊とは、三番目以降に現場到着した救急隊をいう。

(9) 現場救護所とは、傷病者の応急処置と二次トリアージを実施する場所をいう。応急救護所ともいう。

(10) 傷病者一時集積場所とは、早急に現場救護所へ搬送できない場合に消防隊、救助隊等によって危険区域内から救出された傷病者を一時的に集める場所をいう。

(11) 救急指揮所とは、現場指揮隊長の命を受けて救急活動を統括指揮する活動拠点をいう。

(12) トリアージポストとは、事故現場から救出された傷病者又は自力脱出した傷病者の現場救護所前のトリアージを実施する場所をいう。

(13) 現場救護所搬出エリアとは、搬送順位を決めるエリアをいう。搬送トリアージエリアともいう。

(適用災害等)

第3 この計画は、火災、爆発、電車等の転覆、交通事故等又は毒物劇物化学物質等に起因するもの及びその他の災害並びに集団食中毒等を含めた全ての災害で、局地的かつ短時間に多数の傷病者が発生し、通常の出動では対応できない集団災害事故を対象とする。

(運用の基準)

第4 この計画は、原則として次の場合に運用するものとする。

(1) 傷病者が概ね10人以上発生し又は発生するおそれがあり、重症者が5人以上見込まれる場合

(2) その他、消防長、消防署長が必要と認めた場合

(活動の原則)

第5 集団災害事故に係る消防活動等については、現場管理を優先して、現場管理が適切に行われている上で活動するものとし、次により行うものとする。

(1) 消防活動は、傷病者の救出・救護活動を最優先とし、消防部隊が相互に連携し効率的な組織活動を行うことを原則とする。

(2) 救急活動は、適切なトリアージを行い、重症者を最優先として必要な応急処置を実施した後、それぞれの傷病者に適した医療機関へ搬送することを原則とする。

(3) 現場の市町、医療機関、警察署、保健所、その他関係機関と連絡を密にし、傷病者の効率的な救護等に当たるものとする。

(出動区分及び他機関の連絡)

第6 指令管制員は、通報内容又は現場報告等によって運用の基準に該当すると判断した場合は、出動指令(ドクターヘリ要請含む)を行うとともに、関係機関へ必要な連絡を行うものとする。

2 消防長は、他消防機関の応援が必要と認めるときは、長野県消防相互応援協定(平成8年2月14日締結)に基づき、応援要請を行うものとする。

3 消防長は、DMATの派遣が必要と認めるときは、長野県DMAT設置運営要綱(平成21年2月6日施行)に基づき長野県に派遣の依頼をするものとする。

(最先着隊による措置)

第7 最先着隊隊長は、現場指揮隊長が到着するまでの間、原則として次の順位に従い必要な措置を行うものとし、個別の傷病者対応は現場管理がなされた上で行うものとする。

(1) 集団災害事故対応の可能性を認識した時点で早期の一報

(2) 指揮宣言

(3) 災害現場の状況把握と報告(正確な発生場所、発生原因、大まかな傷病者数等)

(4) 安全確認、二次災害発生危険の有無の確認と報告(区域設定を含む)

(5) 応援要請(必要とする部隊、資機材等)

(6) 後着部隊の集結場所、利用経路、退出路の確保と報告

(7) 現場指揮本部、現場救護所設置の有無の判断と報告

(現場指揮本部の設置)

第8 現場指揮隊長は、消防活動上、現場指揮本部の設置が必要と認めるときは、これを設置するものとする。

2 現場指揮本部を設置する場合は、次の事項に留意して災害現場で最も適した場所に設置するとともに、現場指揮本部の標識を掲げてその位置を明確にするものとする。

(1) 現場全体が把握でき、かつ、部隊の集結が容易な場所

(2) テント等を設置できる平坦なスペースで、二次災害のおそれのない場所

(3) 通信障害の少ない場所

(4) 関係機関との連絡、調整が容易な場所

(5) 傷病者の移動、搬送経路等を遮らない場所

3 現場指揮本部の編成と任務は、別表第1のとおりとする。

(傷病者一時集積場所の設置)

第9 現場指揮隊長は、次の事項に留意して傷病者一時集積場所を設置するものとする。ただし、傷病者一時集積場所を設置するより災害現場でトリアージを実施する方が有効と判断した場合は、傷病者一時集積場所を設置しないことができる。

(1) 設置基準

ア 発災現場から現場救護所までの距離が長い場合

イ 発災現場の危険度が高い場合

ウ 迅速な担架搬送が困難な場合

(2) 設置場所

ア 現場指揮本部との連絡が容易な場所

イ 傷病者の収容及び一次トリアージが効果的に実施できる場所

(3) 傷病者一時集積場所の活動

ア 現場指揮隊長の指示による一次トリアージ(START法)

イ トリアージタッグの記入及び装着

(救急指揮所及び現場救護所の設置)

第10 現場指揮隊長は、消防活動上、救急指揮所及び現場救護所の設置が必要と認めるときは、次の事項に留意して設置するものとする。

(1) 設置基準等

ア 現場救護所は、トリアージシート又はロープ等により区域を明示し、重症度分類によって傷病者の搬送位置を指定する。

イ 現場救護所は、エアーテント等を設営し、必要に応じて簡易ベッド、毛布等を配置する。

ウ 既存の収容可能な施設等があれば活用を考慮する。

エ 現場救護所の設置に必要な資機材は、別表第2のとおりとする。

(2) 設置場所

ア 現場指揮本部との連絡が容易な場所

イ 二次災害のおそれのない場所

ウ 出動隊の進入、退出路が別系統で確保が可能な場所

エ 活動障害のない平坦な広い場所で、二次トリアージが効果的に実施できる場所

オ 通信障害が少ない場所

(3) 救急指揮所及び現場救護所における担当と任務

ア 救急指揮所は、最先着救急隊が担当する。

イ 現場救護所は、後続救急隊の中から現場指揮隊長が指名した隊が担当する。

ウ 救急指揮所及び現場救護所における担当と任務は、別表第3のとおりとする。

(活動隊の任務)

第11 集団災害事故における活動隊の任務は、次のとおり行うものとする。

(1) 先着救急隊

ア 傷病者一時集積場所又は災害現場にて一次トリアージ区分(別図第1)に基づき、トリアージを開始する。

イ 原則として傷病者の搬送には当たらないものとする。

ウ 一次トリアージは、傷病者の応急処置に優先して実施する。ただし、気道閉塞による用手気道確保、活動性出血への止血処置はこの限りではない。

エ トリアージを実施した場合は、トリアージタッグに必要事項を記載し、緊急度重症度を示すマーカー部分を残して傷病者に取り付けること。

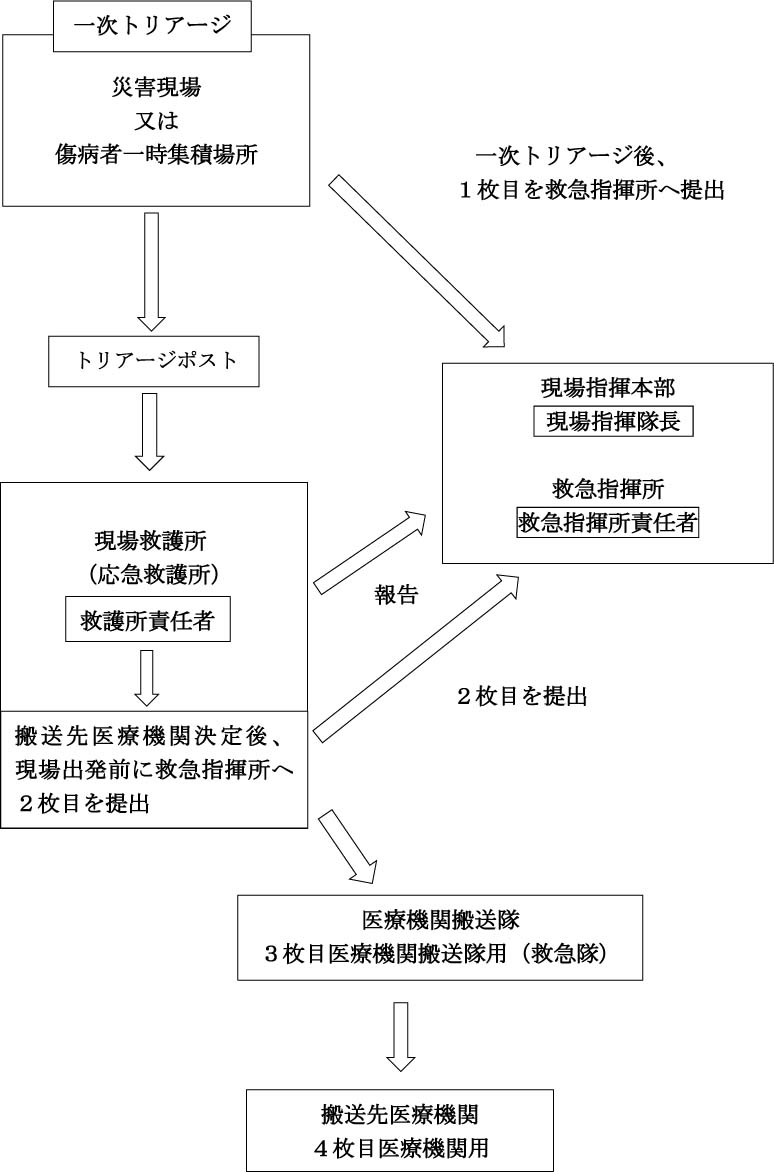

オ トリアージタッグの一枚目を切り離し救急指揮所に提出する。

カ 一次トリアージ終了後は、救急指揮所責任者の指示により後続救急隊の任務を行う。

(2) 救助隊

ア 傷病者の救出、救護及び二次災害の防止

イ 救急隊及び医療関係者と連携した重篤、重症者の救出

ウ 救出、救護及び二次災害防止完了後の消防隊及び救急隊の支援

(3) 消防隊

ア 立ち入り禁止区域の設定

イ 現場救護所の設営及び資器材の搬入

ウ 傷病者の担架搬送、介添え及び避難誘導等

エ 担架搬送等完了後の救急隊支援

(4) 後続救急隊

ア トリアージポストにて、二次トリアージをPAT法(別表第4)により実施し現場救護所に傷病者を搬入する。ただし、傷病者が圧倒的多数の場合は、START法によるトリアージも可能とする。

イ 現場救護所において、搬送先医療機関決定後、現場出発前にトリアージタッグの二枚目を切り離し救急指揮所に提出する。

ウ 現場救護所にて救命処置及び応急処置を行う。また、現場に医師がいる場合は、協力、助言を求めその指示に従い処置を行う。

エ 救急指揮所責任者の指示により、傷病者を医療機関へ搬送する。

(トリアージ実施要領)

第12 トリアージはトリアージタッグを使用し、原則として観察判定者(救急救命士)1名及び記録者1名の2名1組で実施するものとするものとする。

2 トリアージにおける留意事項は次の各号に定めるものとする。

(1) トリアージタッグの装着優先部位は、右手、左手、右足、左足、首の順とする。

(2) トリアージタッグNo.欄に付す番号は、トリアージ実施者ごとに出動隊名及び傷病者の番号を記入する。(救戸上1―1、救戸上1―2と記入、隊ごとの連番)

(3) トリアージ実施機関には、千曲坂城消防と記入する。

(4) トリアージタッグの流れは、別図第2のとおりとする。

(5) 二次トリアージの結果等を勘案し、傷病者の搬送は緊急度区分第1順位の傷病者から行う。

3 重症度におけるトリアージタッグの色別表示は次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急度区分:第1順位 傷病程度:重症 赤色

(2) 緊急度区分:第2順位 傷病程度:中等症 黄色

(3) 緊急度区分:第3順位 傷病程度:軽症 緑色

(4) 緊急度区分:第4順位 傷病程度:死亡又は死亡疑い 黒色

4 心肺機能停止傷病者への対応については、次の各号に定めるものとする。

(1) 明らかな死亡(頸部離断、広範な脳脱出、体幹部離断、腐敗等)と判断できる傷病者はトリアージ区分を「黒」とするが、この場合においても、傷病者接触時の様子、状態等を必ずトリアージタッグに記載する。

(2) 明らかな死亡と判断できない傷病者(CPA状態)はトリアージ区分を「黒」とするが、他の重症傷病者に必要な人的、物的医療資源が確保されている場合においては、特定行為を含む心肺蘇生処置を行い医療機関へ搬送するものとする。

(3) 搬送順位は、基本的に緊急度区分における第4順位とするが、傷病者数に対し医療資源が優位の場合等、災害状況により変更することができるものとする。

(収容医療機関の確保)

第13 指令管制員は、集団災害事故を覚知したときは、二次医療機関等に対し速やかに事故発生を通報するものとする。

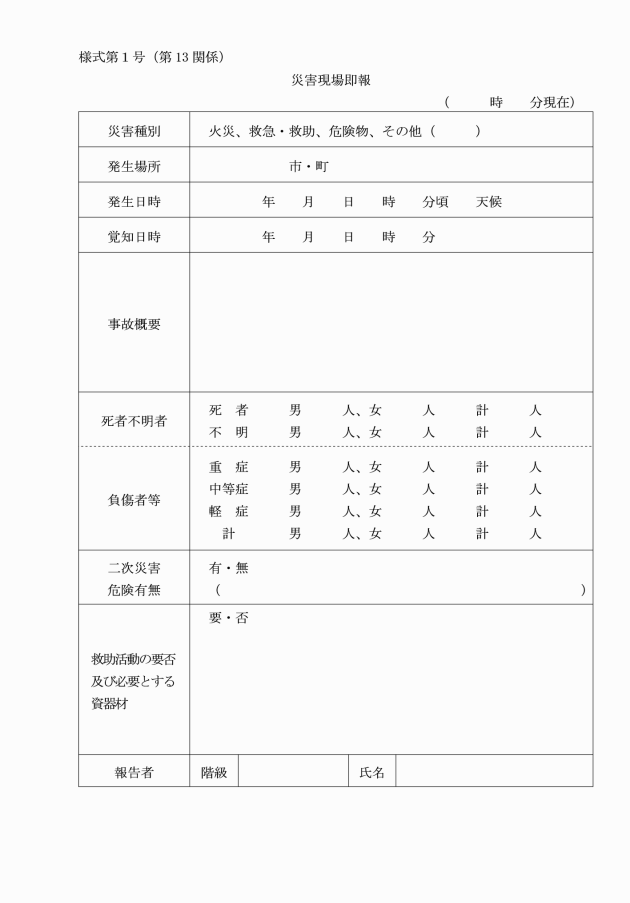

2 現場指揮本部要員は、傷病者数及びトリアージ区分を速やかに把握し、通信指令室へ災害現場即報(様式第1号)により報告するものとする。

3 通信指令室は、現場指揮本部からの報告により、医療機関にトリアージ区分別の収容可能人数を確認し、その情報を現場指揮本部に連絡するものとする。

4 指令管制員は、傷病者搬送が全て完了した時点で、事故発生を通報した全ての医療機関に対し、傷病者搬送終了の連絡を行うものとする。

(傷病者の搬送)

第14 搬送先医療機関の選定は原則として、救急指揮所責任者又は救護所責任者が行い、トリアージ区分を基に搬送するものとする。

2 1台の救急車における収容人員は、概ね次のとおりとする。

(1) トリアージ区分「赤」の傷病者 1名

(2) トリアージ区分「黄」の傷病者 1~2名

(3) トリアージ区分「緑」の傷病者 乗車定員内、又は救急車以外の緊急車両等により搬送することができる。

(情報収集等と広報)

第15 活動隊からの報告及び集団災害事故情報等の記録は、現場指揮本部が統括し、次により行うものとする。

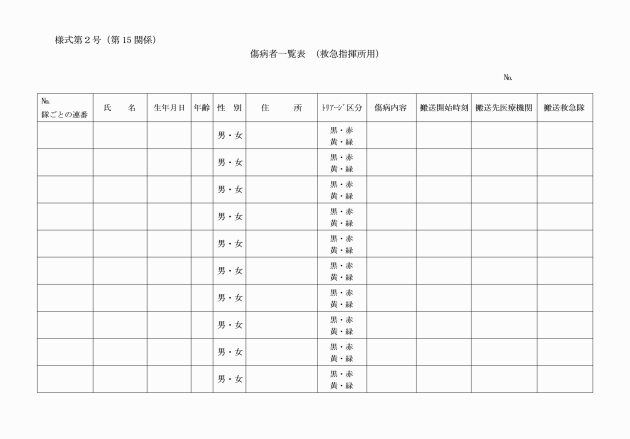

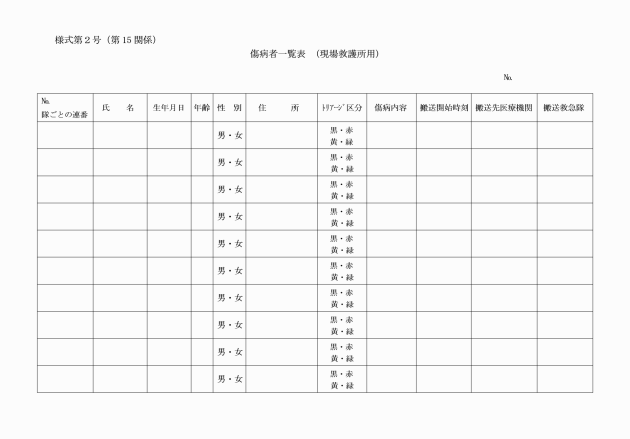

(1) 集団災害事故の傷病者に関する事項は、傷病者一覧表(様式第2号)により、救急指揮所及び現場救護所がそれぞれに記録する。

(2) 住民等に対する広報は、災害等における二次災害防止及び活動による危害防止を重点に広報車及び拡声器等を使用して行うこととし、報道関係者等に対する広報は、現場指揮本部が専従して行う。

(雑則)

第16 集団災害事故の対応を円滑に運用するため、適宜訓練を行うものとする。

2 この計画は、消防を取り巻く環境の変化又は活動事項に変更が生じた際には、随時見直しや修正を加えるものとする。

附則

この計画は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第8関係)

現場指揮本部の編成と任務

担当 | 人員 | 階級等 | 任務 |

現場指揮隊長 | 1 | 本部指揮隊長 署長 統括指揮隊長 | 現場指揮本部、現場救護所及び出動各隊の統括指揮を行うとともに、市町、医療機関、その他関係機関との連携調整を行う。 現場指揮本部要員が不足している場合は増員する。 |

情報広報 連絡調整 (現場指揮 本部要員) | 1~2 | 司令補以上の者 | 災害状況の早期把握を行い、災害現場即報(様式第1号)により速やかに通信指令室へ報告する。広報活動は、住民に対して消防活動上必要な広報を行い、多くの住民に災害の実態を周知する。 災害現場における救急活動等に必要な資機材等の要請を行う。 状況に応じて、第一出動している消防隊員又は救助隊員が加わる。 トリアージタッグの回収を行う。 |

無線通信 (現場指揮 本部要員) | 1 | 士長以上の者 | 情報担当者及び出動各隊と綿密な連絡を図るとともに、関係機関との連絡を行い、通信指令室へ報告する。 |

別表第2(第10関係)

現場救護所に必要な資機材

資機材名 | 必要数 | 備考 |

エアーテント | 3張 | |

タープテント | 1張 | |

長机 | 5台 | |

椅子 | 10脚 | |

担架(スクープ、バックボード) | 各6台 | |

毛布 | 30枚 | |

防水シート | 10枚 | |

水道水ポリタンク | 3個 | |

トリアージタッグ | 50枚 | |

傷病者一覧表(救急用・救護用) | 各10枚 | |

ロープ(小綱含む) | 必要本数 | |

筆記用具 | 一式 | |

タブレット | 2台 | |

簡易ベッド | 16台 | |

照明器具 | 4台 |

別表第3(第10関係)

救急指揮所及び現場救護所の任務

担当 | 人員 | 階級等 | 任務 |

救急指揮所責任者 | 1 | 最先着救急隊の救急救命士又は現場指揮隊長が指名した者 | 1 現場救護所の指揮監督 2 現場指揮本部との連絡 3 トリアージタッグの管理 4 救急車・消防支援車の収容人員の調整 5 搬送先医療機関との調整、指示 6 救急指揮所用の傷病者一覧表(様式第2号)を作成する |

救護所責任者 | 1 | 最先着救急隊の救急救命士又は現場指揮隊長が指名した者 | 1 救護活動方針の決定 2 現場救護所の統括運営 3 救急指揮所との連絡 4 緊急度分類表に基づく搬送順位の決定 5 現場救護所用の傷病者一覧表(様式第2号)を作成する 6 搬送順位の決定 7 搬送先医療機関の選定 |

二次トリアージ担当 | 2 | 救急救命士 | 1 二次トリアージ区分表に応じたトリアージ 2 傷病者のバイタル測定及び記録 |

救命処置等担当 | 3 | 救急救命士及び救急隊員 | 1 救命処置及び応急処置 2 応急救護所に関すること |

別表第4(第11関係)

二次トリアージ区分表(PAT法)

第1段階 生理学的評価 | 意識:JCS2桁以上、GCS8以下 呼吸:10回/分未満、30回/分以上 脈拍:50回/分未満、120回/分以上 血圧:収縮期血圧90mmHg未満、200mmHg以上 SpO2:90%未満 体温:35℃以下 その他:ショック症状 | 赤 |

第2段階 解剖学的評価 | 開放性頭蓋骨骨折 頭蓋底骨折 顔面、気道熱傷 緊張性気胸、開放性気胸、気管・気道損傷 心タンポナーデ 気胸、血気胸、フレイルチェスト 腹腔内出血、腹部臓器損傷 骨盤骨折、両側大腿骨骨折 頸髄損傷(四肢麻痺) デグロービング損傷 クラッシュ症候群 重要臓器・大血管損傷に至る穿通外傷 専門医の治療を要する切断肢 専門医の治療を要する重症熱傷 | |

第3段階 受傷機転 | 体幹部の挟圧 1肢以上の挟圧(4時間以上) 爆発 高所墜落 異常温度環境 有毒ガス発生 NBC(放射性物質、生物剤、化学剤による災害) | 赤又は黄 |

第4段階 災害時要援護者 | 小児 高齢者 妊婦 基礎疾患患者 (心疾患・呼吸器疾患・糖尿病・肝硬変・透析患者・出血性疾患) 外国人旅行者(言葉の通じない) ※必要に応じて余裕があれば「黄」とする。 | 黄 |

別表第5(第13関係)

関係機関連絡先一覧表

機関 | 機関名 | 電話番号 | 備考 |

警察 | 千曲警察署 | 026―272―0110 | |

市・町 | 千曲市役所 | 026―273―1111 | 危機管理防災課 |

坂城町役場 | 0268―75―6204(直通) | 住民環境課 | |

消防本部 | 長野市消防局 | 026―227―8002(直通) | 警防課 |

須坂市消防本部 | 026―245―0119 | ||

岳南広域消防本部 | 0269―23―0119 | ||

岳北消防本部 | 0269―62―0119 | ||

上田地域広域連合消防本部 | 0268―26―0119 | ||

松本広域消防局 | 0263―25―0119 | ||

国・県 | 長野県庁 | 026―235―7182(直通) | 消防課消防係 |

長野県DMAT | 026―235―7131(直通) FAX 026―223―7106 | 県医療政策課 医療係 | |

長野保健福祉事務所 | 026―223―2131 | ||

千曲建設事務所 | 026―273―1720 | ||

千曲川河川事務所 | 026―275―0133 | 戸倉出張所 | |

長野国道事務所 | 026―264―7001 | ||

県企業局川中島水道管理事務所 | 026―284―1700 | ||

県企業局上田水道管理事務所 | 0268―22―2110 | ||

公共企業等 | NEXCO東日本長野管理事務所 | 026―278―7701 | |

しなの鉄道(株) | 0268―21―4700 | ||

東日本旅客鉄道(株)長野支社 | 026―226―7555 | ||

長野都市ガス篠ノ井サービスセンター | 026―293―2367 | ||

LPG 岡谷酸素 | 026―274―3474 夜祝日026―274―3565 | ||

LPG 坂城食料販売企業組合 | 0268―82―2132 | ||

中電 篠ノ井営業所 | 026―293―5304 緊急用080―6979―8224 | ||

中電 上田営業所 | 0268―22―1240 緊急用090―3564―0114 |

別表第6(第13関係)

医療機関連絡先一覧表

医療機関名 | 所在地 | 電話番号 | FAX |

長野赤十字病院 | 長野市若里五丁目22番1号 | 080―9282―8016 | 026―224―1058 |

南長野医療センター篠ノ井総合病院 | 長野市篠ノ井会666―1 | 026―292―2261 | 026―293―0025 |

長野市民病院 | 長野市大字富竹1333番地1 | 026―295―1199 | 026―295―1148 |

国立病院機構信州上田医療センター | 上田市緑が丘1丁目27番21号 | 0268―22―1890 | 0268―24―6603 |

長野松代総合病院 | 長野市松代町松代183 | 026―278―2031 | 026―278―9167 |

千曲中央病院 | 千曲市杭瀬下58番地 | 026―273―1212 | 026―272―2991 |

千曲医師会 | 千曲市桜堂500―2 | 026―272―3011 | 026―273―5587 |

佐久医療センター | 佐久市中込3400―28 | 0267―62―8181 | 0267―88―7354 |

南長野医療センター新町病院 | 長野市信州新町上条137 | 026―262―3111 | 026―262―3411 |

長野中央病院 | 長野市西鶴賀町1570 | 026―234―3211 | 026―234―1493 |

飯綱町立飯綱病院 | 上水内郡飯綱町牟礼2220 | 026―253―2248 | 026―253―6973 |

長野県立信州医療センター | 須坂市大字須坂1332 | 026―245―1650 | 026―248―3240 |

北信総合病院 | 中野市西1―5―63 | 0269―22―2151 | 0269―22―2426 |

飯山赤十字病院 | 飯山市大字飯山226―1 | 0269―62―4195 | 0269―62―4449 |

信州大学医学部付属病院 | 松本市旭3丁目1番1号 | 0263―38―7183 | 0263―37―3024 |

相澤病院救命救急センター | 松本市本庄2丁目5番5号 | 0263―33―8615 | 0263―32―6763 |

信州ドクターヘリ佐久 | 佐久市中込3400番地28 | 0267―62―7119 | 0267―88―7385 |

信州ドクターヘリ松本 | 松本市旭3丁目1番1号 | 0263―34―1100 | 0263―34―2010 |

別図第1(第11関係)

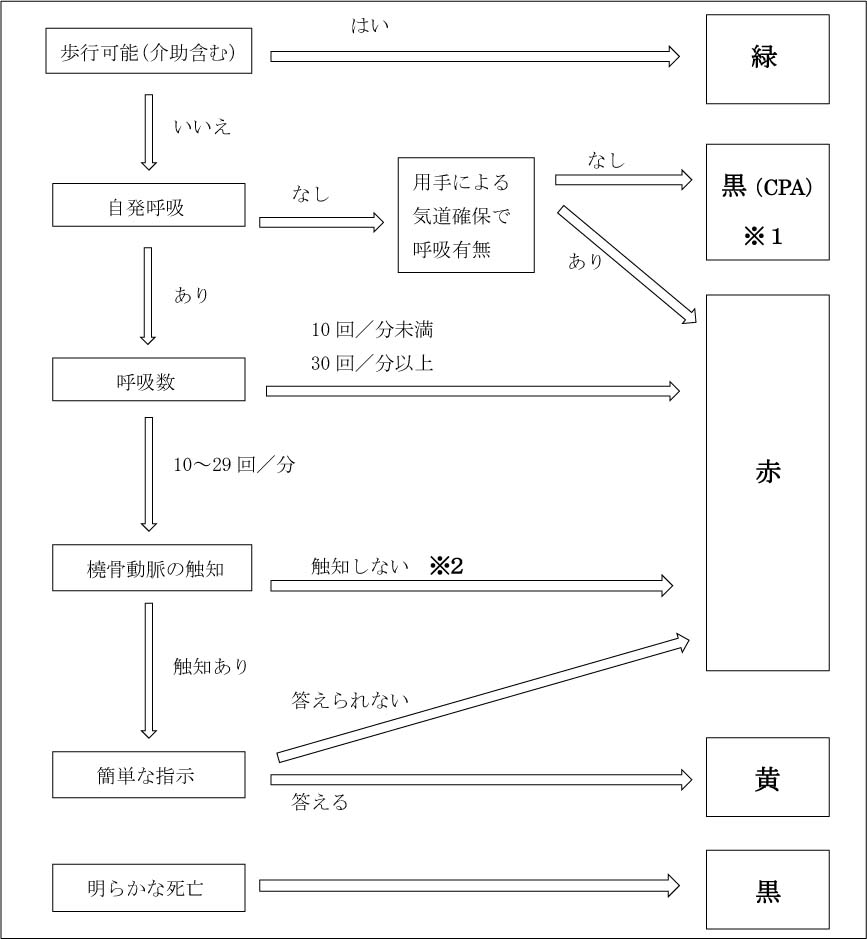

一次トリアージ区分(START法)

※1 明らかな死亡と判断できない傷病者(CPA状態)はトリアージ区分を「黒」とするが、他の重症傷病者に必要な人的、物的医療資源が確保されている場合においては、特定行為を含む心肺蘇生処置を行い医療機関へ搬送する。

※2 脈の触知に加え、以下に挙げる循環不全の徴候のいずれかを伴う場合においては、「赤」と判定することを妨げない。

(1) 皮膚の蒼白、冷汗あり

(2) 末梢動脈は触れるが微弱である

(3) 頻脈(120回以上/分)

別図第2(第12関係)

トリアージタッグの流れ